桐朋小学校は、子どもたち一人ひとりに寄り添った教育を行う、東京都の私立小学校です。

1940年に桐朋学園の前身となる山水育英会が設立されて以来、長い間幼・小・中・高の一貫教育体制を重視したカリキュラムが提供されています。

内部進学を前提とした独自の評価・推薦のシステムがあり、子どもたちは、12年間の学園生活の中で、自分のペースで個性や才能を磨き成長することができます。

卒業後はほとんどの生徒が内部進学し、男子校の桐朋中学高等学校と女子校の桐朋女子中有学高等学校に進学します。

桐朋高校は難関大への高い合格実績を誇り、桐朋女子高校は音楽科も兼ね備えるなど、多様な進路を選択できます。

当記事では、そんな桐朋小学校の学校生活から入試対策まで、私立小学校入試に実績のあるTAMが解説していきます。

桐朋小学校の基本情報

■住所

〒182-8510

東京都調布市若葉町1-41-1

TEL:03-3300-2111(代表)

公式サイト:桐朋小学校

交通情報

- 小田急線成城学園駅よりバス(仙川駅入口下車 徒歩)

- 小田急線狛江駅よりバス(仙川駅入口下車 徒歩)

- 京王線調布駅よりバス(仙川駅入口下車 徒歩)

- 吉祥寺駅よりバス(仙川下車 徒歩)

- JR三鷹駅よりバス(仙川下車 徒歩)

基本情報

| 経営 | 学校法人 桐朋学園 |

| 共学・男女別 | 共学 |

| 生徒数 | 432名 |

| 制服 | あり |

| 給食 | なし |

制服

登下校には、制服・制帽を着用します。シャツやブラウス、靴下、外靴には指定はないようです。登校後は、朝のホームルームが始まるまでに、動きやすい「活動着」に着替えます。体育着と兼用することも可能です。

教育理念・教育方針

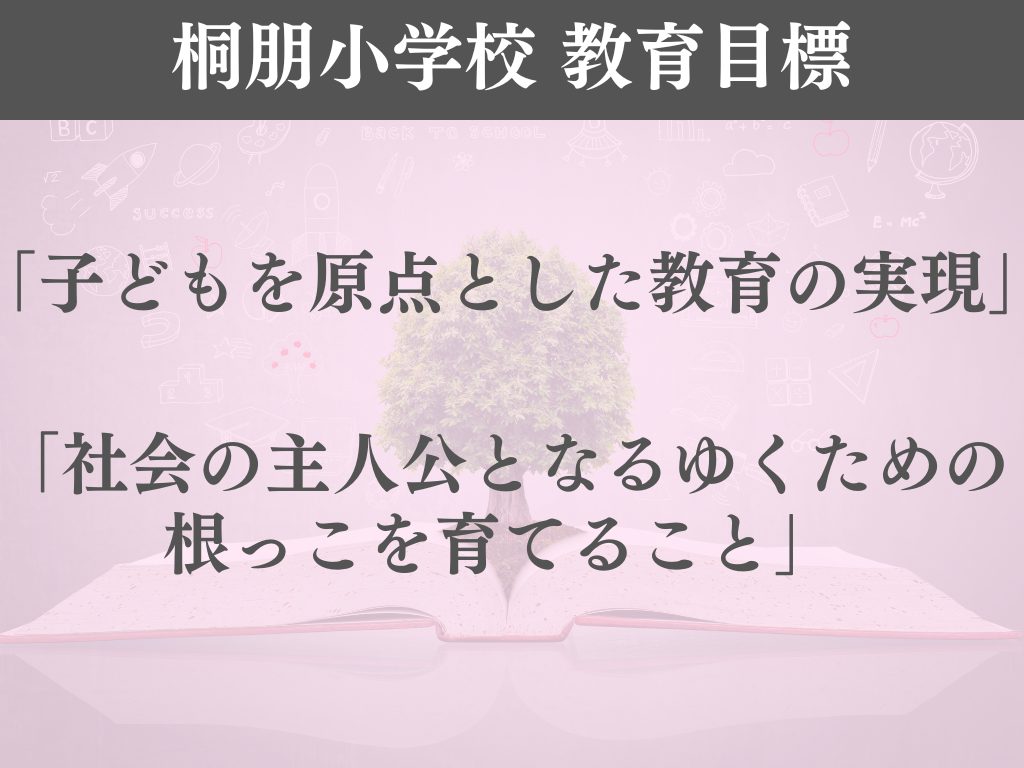

桐朋小学校は、「子どもを原点とした教育の実現」「社会の主人公となりゆくための根っこを育てること」という二つの目標を掲げ、子どもたち一人ひとりを大切にした教育を行っています。

これらの目標を実現するために、桐朋小学校では独特な評価と推薦のシステムにもとづいて、実りある一貫教育を推進しています。

評価のシステム

桐朋小学校には、通信簿がありません。これは、子どもを全く評価しないということではありません。テストのための授業ではなく、子どもたちが自分の良さや課題を発見するサポートが重視されます。数値による成績表の代わりに、年に2回、個人面談が行われます。ここで親と教師の間で、子どもの活動や取り組みが共有されます。

推薦のシステム

桐朋小学校には、推薦制度があります。男子は桐朋中学校へ、女子は桐朋女子中学校への推薦を受けることができます。

桐朋学園では、幼児期・児童期・青年期のそれぞれの時期にふさわしい教育を提供しています。推薦制度によって、受験教育のしがらみから解放され、子ども一人ひとりのペースで自分らしさを磨くことができます。

応募要件

桐朋小学校には、通学区域による応募要件があります。

通学時間が1時間以内が目安です。

詳しい通学区域は、学校の公式HPをご参照ください。

桐朋小学校|募集要項

桐朋小学校の授業カリキュラム

科目概要

国語・算数・理科・社会の主要4教科に加えて、「音楽」「美術」「体育」「外国語」「図書」などの授業が行われています。

どの科目でも、系統的な学習が重視されているようです。教科の専門性を重んじて、音楽・美術・体育・理科は学年に応じて専科教員が配置されています。高学年では専科ー担任性を実施しており、生徒の主体的で高度な学びをサポートしやすい点がメリットです。

国際教育

桐朋小学校では、外国語活動や総合と社会科の多文化共生教育の分野の学習を「地球市民の時間」として生徒の国際理解教育に努めています。

中学年では、自分とは異なる慣習や言語を持つ人々と触れ合うことで、異文化への理解を深めていきます。主な活動は、外国の人との交流や他の国や日本の文化についての調べ学習です。

高学年では、戦争と平和、人権、環境問題といった社会課題を、SDGsの学習を通じて学習します。さらに、自分の未知のことがらについて主体的に調べ、発表する力も磨きます。

桐朋小学校の学校生活

桐朋小学校の教育は、「教科教育」「総合活動」「自治活動」の3領域から成ります。

教室での授業だけでなく、課外活動が重視され、子どもが主体性や個性を伸ばす機会が豊富に提供されています。

総合活動

知識の習得だけにとらわれない、人生におけるものの見方や考え方を養うための活動が総合活動です。

子どもたちは、生活・文化・社会問題といった観点からさまざまな活動に取り組み、教科学習では得られない学びを体験します。

生徒たちは、毎年の発表会では劇活動を通して表現の力を養います。

また、野菜を自分達で育てたり、パン作りを体験したりするなど「食育」にも力が入れられているようです。

自治活動

行事や課外活動を通じ、子どもたちの自治的な力と関係を育てるための活動が自治活動です。これは将来生徒たちが主体的に社会に参加していくための基礎的な力を育むものです。自分たちで問題を見つけ解決し、自分たちの思いを実現していく中で、コミュニケーション力や主体性を磨きます。

児童会や団活動は、小学校高学年が中心となって運営されます。その中で、子どもたちが自分の意見を出し合い、話し合いを通じて課題を解決します。こうした活動を通じて、生徒たちは自然と積極性を身につけていくことでしょう。

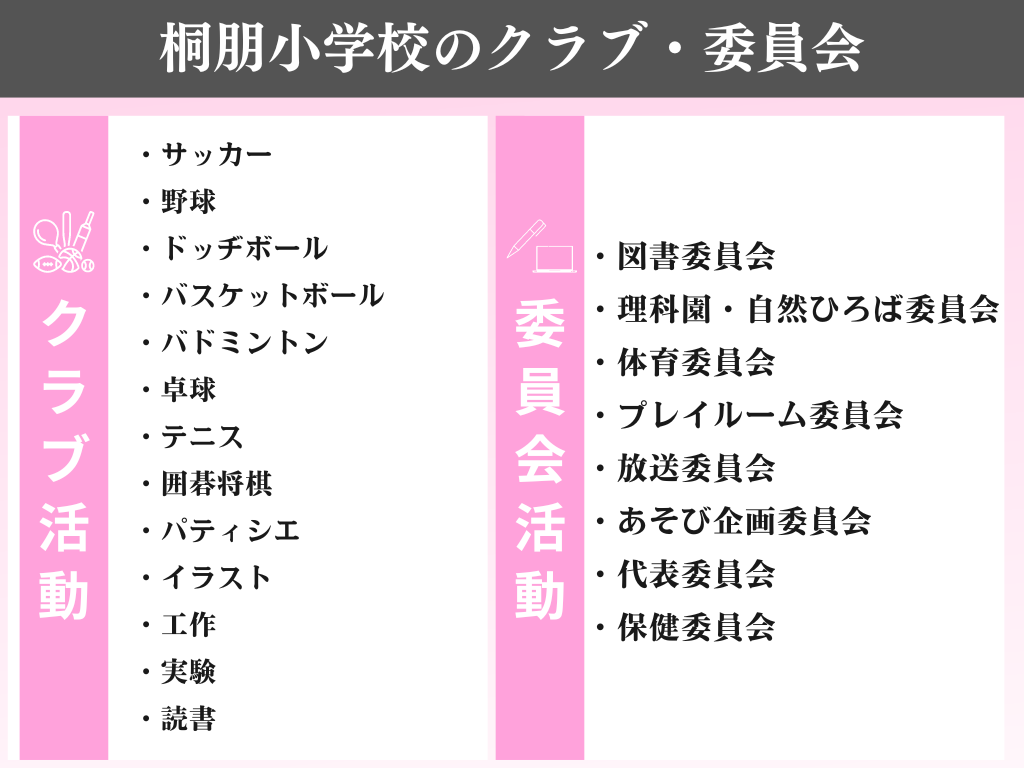

クラブ活動・委員会活動

桐朋小学校では、週に1回、5、6年生が集まって行うクラブ活動を「団活動」と呼んでいます。子どもたちそれぞれが自分のやりたい活動を考え、呼びかけ集会で参加者を募ります。呼びかけを聞いて子どもたちからメンバーが集まれば団が結成、団メンバーみんなで活動を作っていきます。

また、高学年になると児童会活動が始まります。生徒全員が8つの委員会に分かれて、活動を行います。この委員会の活動を決めるのが子ども集会です。集会では、遊び場のルールを決めたり、全校生徒のためのお楽しみイベントを企画したりします。

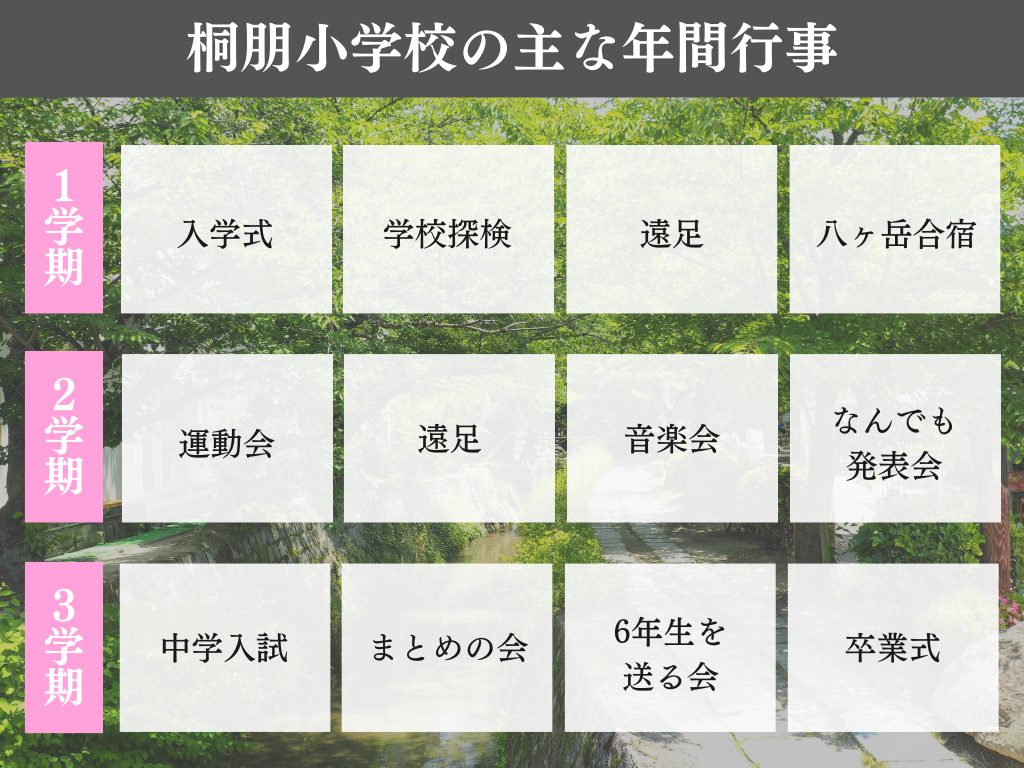

桐朋小学校の年間行事

年間を通して遠足や宿泊合宿など、様々な行事が用意されています。遠足の多さが桐朋小学校の魅力の一つです。

桐朋小学校の進学情報

進学先について

ほぼ全生徒が内部試験を経て、それぞれ男子校の桐朋中学校と女子校の桐朋女子中学校へ進学しています。

また、桐朋中学校の生徒は桐朋高等学校、桐朋女子中学校の生徒は桐朋女子高等学校に進学します。

桐朋高等学校は、ほとんどの生徒が大学進学を目指します。東大や早慶、医学部等の難関大学への合格者も多数輩出しており、合格実績は十分だと言えるでしょう。

桐朋女子高等学校には女子校の普通科と男女共学の音楽科の2部門制になっています。音楽科は音大の桐朋学園大学が系列なので、音楽を専門的に学びたい生徒にはぴったりの進学先です。

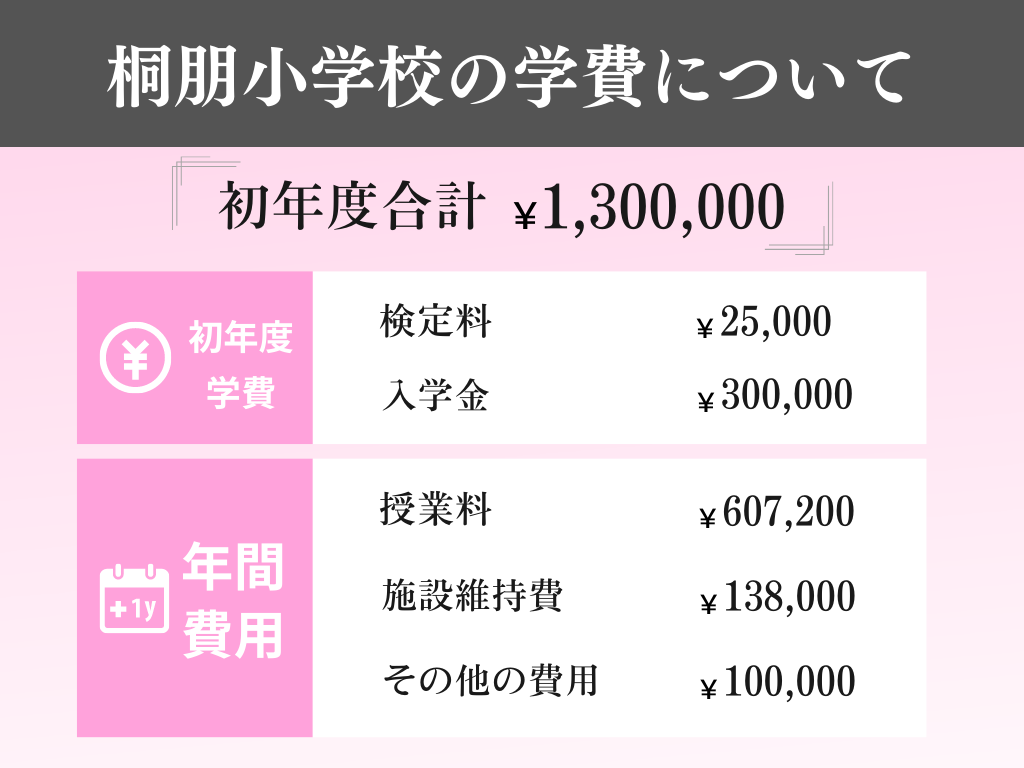

桐朋小学校の学費

初年度にかかる学費は約1,300,000円で、内訳は以下の通りです。

- 検定料 25,000円

- 入学金 300,000円

- 施設拡充費 100,000円

- 授業料 607,2000円

- 施設維持費 13,8000円

- その他の費用 約100,000円

桐朋小学校の入試を徹底対策!

ここからは、桐朋小学校の入試情報について解説していきます。

実際に過去問題集を確認しての気づきや要点をまとめていますので、桐朋小学校の入試を検討している方はぜひご覧ください。

また、桐朋小学校の入試科目の概要は、募集要項で確認できます。

公式サイトにてチェックしてみてください。

桐朋小学校の入試情報

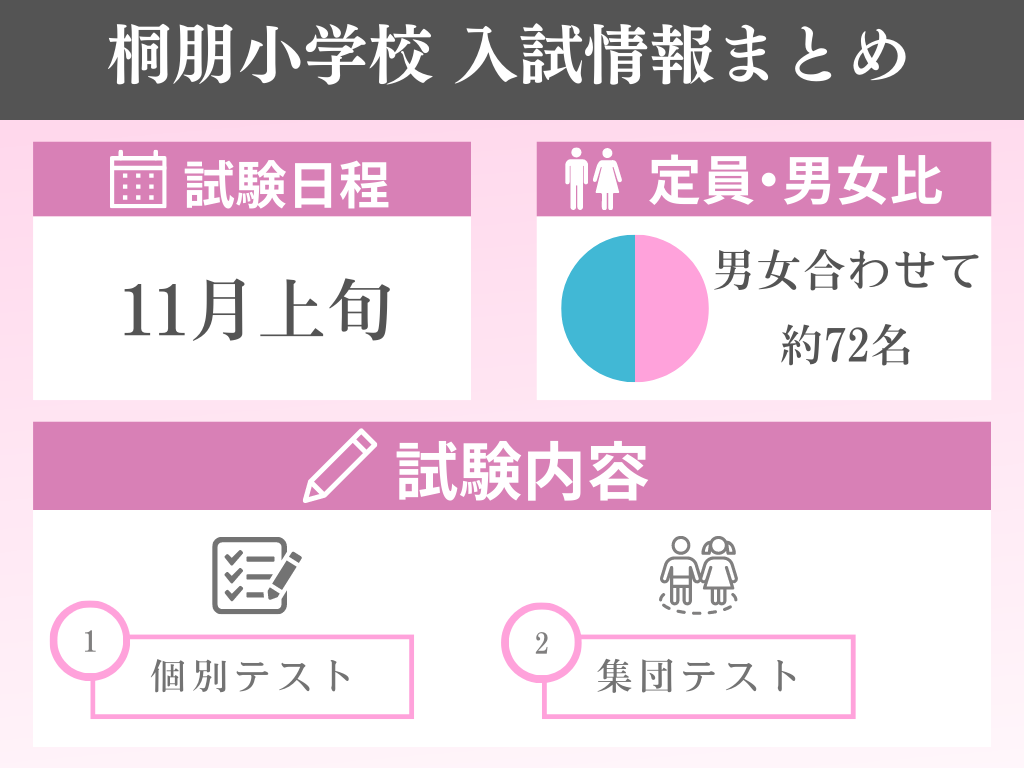

入試日程

桐朋小学校の入学試験は、例年11月上旬に行われます。

2024年度入学試験の日程は以下の通りです。

| 出願受付期間 | 10/1(日)0:00 ~ 10/3(火)23:59 |

| 入学選考 | 11/4(土)~ 11/7(火)のうち指定された1日 |

| 合格発表 | ~ 11/9(木)に郵送にて通知 |

| 入学手続き | 11/10(金)9:00 ~ 12:00 |

定員・倍率

桐朋小学校の定員は72名です。ただし、系列幼稚園からの入学者約26名を含めての人数なので、実質的な定員は約46名になります。

2023年度の入試結果は以下の通りでした。

| 合格者 | 志願者数 | 倍率 |

| 72名 | 614名 | 8.5 |

入試の概要について

桐朋小学校の入学試験は、個別テスト・集団テストに分かれていて、所要時間は1時間半〜2時間程度です。

以前は2日に分けて実施していましたが、コロナ禍以降は一日にまとめて行っています。

今後、試験方式が以前の形に戻る可能性もあるので、入試要項を入念にチェックしておきましょう。

個別テスト

個別テストは、テスターの先生と1対1もしくは2人1組で行います。

問題の難易度はさほど高くありませんが、日常生活で身につけるべき知識や思考力が問われています。

分野は「数」「推理・思考」「常識」など多岐にわたって出題されています。

<数 出題例>

1. 2種類の貝がばらばらに置かれ、どちらの数が多いか、またその差はいくつかを答える

2. 積み木で作った手本を見て、積み木がいくつ使われているかを答える

「数」は過去10年間でほぼ毎年出題されています。

特に、数の大小を比べる、具体的な数を数える、いくつかに分割する問題が頻出です。

数は10前後まで数えられれば十分なので、日常生活で「食器やお箸を家族分並べる」「ビー玉などで数遊びをする」など数を理解する練習をしておきましょう。

<推理・思考 出題例>

1. それぞれ大きさの異なるどんぐりとまつぼっくりが数個ずつ置かれ、まつぼっくりだけを大きい順に並べる

2. 目を閉じてマラカスのような楽器の音を聞き、中に何が入っているかを予想して答える

「推理・思考」は様々なテーマから出題されています。

「高い/低い」や「重い/軽い」などの理解が求められる問題も多いので、周りの木やペットボトルなどを使って「どっちが高い?」などと声かけを行い、イメージを定着させておきましょう。

特に、日常生活でお子さんが興味を持ったことや疑問は、その都度一緒に考えたり調べたりしておくと、無理なく思考力を伸ばしていけます。

<常識 出題例>

1. 数枚の絵をグループごとに分け、そのように分けた理由を述べる

2. いくつかの生き物の子どものころ・植物の種などの絵から、お題の絵に成長するものを選ぶ

「常識」の問題は、仲間探しや選択問題が多いです。

生活範囲内からの出題が多いので、「推理・思考」と同様に色々なことに興味を持てるよう、積極的に声掛けをしていきましょう。

また「推理・思考」や「常識」は、口頭で答える問題も多く、「言語」の要素も強いです。

お子さんへの何気ない質問などで、考えたことや思ったことを実際に言葉にする練習もしておけると安心でしょう。

集団テスト

集団テストは、数人のグループで行います。

テスト内容は大きく分けて、「絵画・制作」と「行動観察」の二つです。

<絵画・制作 出題例>

1. 紙に好きな動物の絵を描いて、周りをちぎる。その後描いた動物を説明する

2. 折り紙やクレヨン、テープなどを用いて、お題と同じものを作る(お題はお面や輪つなぎなど)

「絵画・制作」の問題は、好きなものを描いたり作ったりする自由度の高い形式と、お題が与えられる形式の2パターンがあります。

お題形式でもそれほど難しい工程はないので、描く・折る・結ぶなど基本的な作業を身につけておければ心配はいらないでしょう。

<行動観察 出題例>

教室にキャンプ場を模してマットや椅子、テントなどが用意されている

1. 橋が途切れているので、反対側に飛び移るようにマットを飛ぶ

2. グループ内で協力してキャンプをする(例:テントを張る、BBQをするなど)

「行動観察」では、ごっこ遊びを通して運動能力・社会性の両方を見る形式が多いです。

日頃から、お友達と協力してルールを作る、周りのものを何かに見立てるなど、工夫して楽しく遊ぶ習慣をつけておけるとよいでしょう。

まとめ

桐朋小学校は、長い間幼・小・中・高の一貫教育を推進している、東京都の私立小学校です。

内部進学に特化した独自のカリキュラムで、それぞれのペースで個性や才能を磨いていきます。

内部進学先の桐朋高校は難関大学への合格者も多数輩出しており、合格実績も十分です。

入学試験では、試験対策だけでなく日常生活の中で培われる要素も大きな判断基準となっています。

家庭内での対策に不安がある方は、合格実績のある私立小学校専門塾などで対策していきましょう。

苦手に合わせて1単元から対策できますので、ぜひご家庭での対策にご利用ください。